ども!

節約投資家のぱんだマンです。

今回は毎月恒例の家計簿公開6月編ですが、6月といえば「ボーナスがもらえる!」ってことで私たち労働者にとってかなり嬉しい月だと思います。

私もボーナス振込日の2〜3日前から、ソワソワしちゃいましたよ!ww

しかも今年はうちの労働組合が頑張ってくれたおかげで、ボーナス支給額がちょっと増えたんですよね٩( ᐛ )و

そこで私の6月家計簿を公開しつつ、同年代のみんながどれくらい貰ってるかを紹介しようと思います。

是非、自分の支給額と比べて安心したり、悔しい思いをしてください!笑

このブログでは平均的な給料のサラリーマンが節約と投資で総資産1億円になる過程を紹介することで、『多くの人でも同じことが再現できる』ということを証明したいと思っています。

なので皆さんも真似できるところは真似していただき、総資産1億円を目指す同志になってもらえると嬉しいです。

私の簡単なプロフィールです。

- 千葉に彼女と二人で暮らす20代高卒サラリーマン

- 手取り月収は25.8万円(2021年平均)

- 会社からの家賃補助はなし

- 車は昨年まで保有していましたが、同棲と利用頻度が減ったので売却

節約マイルール

- 家計簿の目的は「必要生活費の把握」と「無駄遣いの削減」

- 支出額は毎月13万円まで(貯蓄率は気にしない)

- 13万円を超えた場合は、翌月以降の節約で精算すること

それではいってみましょう♪

6月の収入&支出

それでは早速、6月の収入と支出を発表します。

まず収入ですが 、ズバリ 74万540円 でした!(手取り金額)

内訳は

- ボーナスが約47万円

- 給与が約27万円

昨年の夏のボーナスが39万円ほどでしたから、かなり増えましたね。

会社員というか雇われの身のいいところは、このように自分の能力にそれほど関係なく安定的にお給料がもらえるところですよ(多少の評価は影響するが)

最近はやたら「独立」とか「起業」とかを勧める流れがありますが、気楽に雇われの身でありたいという人はそのままでもいいと思っています。

どちらにもメリット・デメリットがある訳ですから、自分や自分の家庭に合う生き方をすることが大事です。

ただ、社会の流れが急変しても対応できるような準備は常にしておく必要があると思いますけどね。

そして肝心の支出の内訳はこんな感じです。

※同棲中なので記載している支出は全て折半後の私分だけです。

- 住居費(賃料+管理費+火災保険代) 44,720円

- 食費 18,103円

- 日用品 14,268円

- 美容(床屋、化粧品) 2,900円

- 光熱費(電気、ガス、水道) 3,661円

- 通信費(携帯のみ) 1,686円

- 交際費 24,651円

- 交通費 1,319円

- 衣服 1,000円

- 医療費 767円

- 浪費 1,057円

合計 114,132円

収入ー支出= 626,408円

貯蓄率:84%。

毎月の目標支出額:13万円以内 ⭕️

2022年3月オーバー分:4.6万円→3.9万円→2.9万円→1.4万円

時間がかかりましたが、ついにオーバー分も来月〜再来月ぐらいには帳消しできそうです。

家計簿をつけると、こうやって支出を見える化できるのが良いと思います。

きっと今まで無意識に使ってしまっていた部分が可視化されるので支出の内訳を考えるようになりますし、ついオーバーしちゃっても『来月以降取り返そう!』って思えます。

皆さんも家計簿を始めてある程度したら、毎月いくらぐらい使っているかがわかると思います。

その時は毎月の目標支出額を決めて、それを守るようにゲーム感覚でやってみてください。

ハマれば結構楽しいですし、みるみる貯まるようになりますよ!

みんなのボーナスの平均

ボーナスをもらったのは嬉しいんですが、周りの人はどれくらいもらっているのか気になりません?

野暮なことだとは分かっているんですが、私そういうの気になっちゃうタイプなので様々な条件別に平均的なボーナス額を調べてみました。

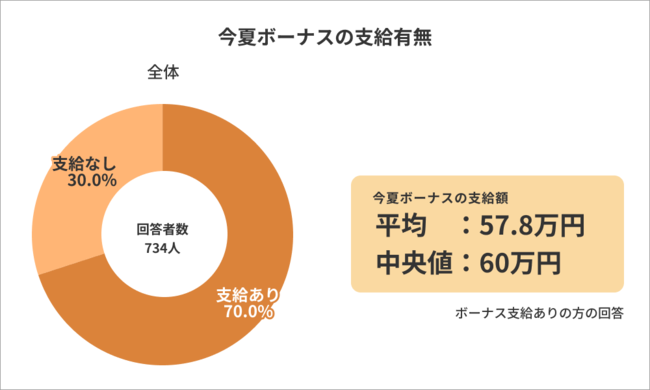

まずは、2022年6月の平均支給額から。

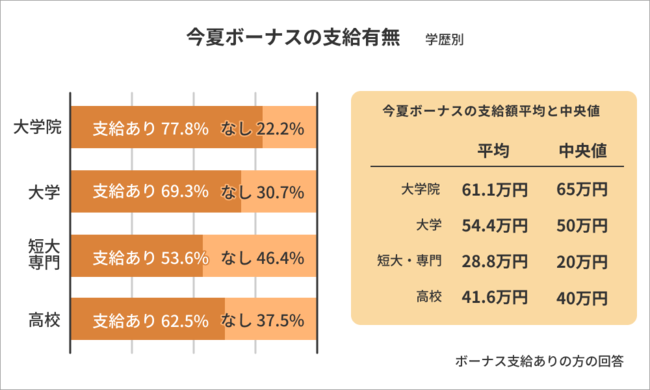

就職・転職、キャリア全般に関する研究や各種調査しているJob総研によると、2022年夏ボーナスが「ある」と答えた方の割合は全体の約7割でその平均額は57.8万円です。

続いて、最終学歴別での”支給有無”と”支給額”を見ていくと、短大・専門を除いて学歴が高いほど支給の有無も支給額も高くなっています。

こういうの見るたび、私も『大学を辞めずに続けていれば』って思っちゃうんですよね。

稼げるかは本人の資質もあると思いますが、それでも学歴による給与格差はあるのが現実です。

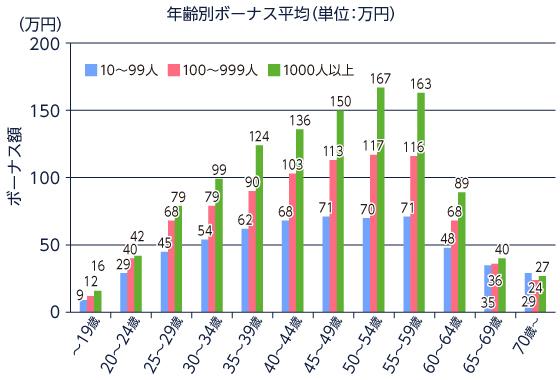

次は年齢と企業規模別で見てみましょう。

令和2年度のデータになりますが、厚生労働省が行っている統計調査なので、かなり確度の高いデータになります(年間賞与額なので、夏・冬を合算した金額です。)

これを見るとやはり企業規模が大きいほどボーナス支給額が大きくなり、支給額ピークはどの企業規模であっても50歳〜54歳ですね。

ちなみにここには載っていませんが、事業規模5~29人の企業の場合は、そもそもボーナスが支給されている割合がそれ以上の規模に比べて低いことが判明しています(30名以上の規模のボーナス支給割合は約90%だが、それ以下の規模は約66%)

会社の規模が小さいほど景気や売上低迷などの影響が大きくなるため、もしお勤めの方はより注意した方がいいかもしれません。

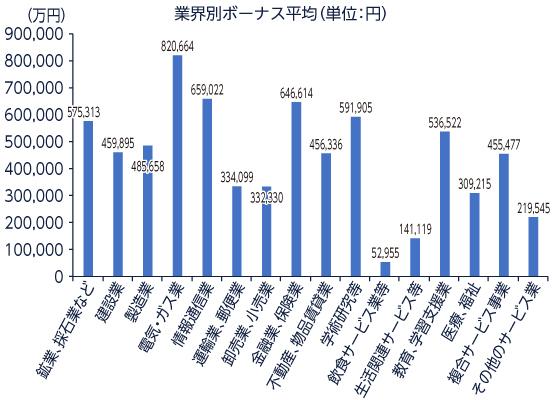

最後に業界別のボーナス平均額を見てみます(こちらは年末賞与のみの数値)

業界別に見ると、支給金額が高いのは電気・ガス業や情報通信業などのインフラ系ですね。

一方で、飲食サービス業や生活関連サービス等は、他業界に比べるとボーナス額が顕著に低い結果となっています。

やはり稼ぎやすい業界と稼ぎにくい業界があるのは事実です。

給与面だけを見て就職先を決めろとは思いませんが、一つの参考にはなると思いますし、転職する際も考慮すべき点だと思います。

ボーナスの使い道については前々回に「お金が貯まりつつ、幸せにもなれる」方法を紹介したので、参考にしてもらえると嬉しいです。

モチベーションを上げて、これからも頑張っていきましょう!

それでは今回は以上です。

have a pandaful day

コメント