ども!

節約投資家のぱんだマンです。

前回、前々回とインデックス投資の主な投資先を比較してみました。

そこで今回はそれらインデックスファンドの上位10銘柄と業種別構成比にどれだけ違いがあるか調べてみたいと思います。

上位10銘柄は、そのインデックスファンドのリスク・リターンを最も左右する要因です。

業種別構成比は、そのインデックスファンドを構成する企業はどんな業種が多いのか分かるので、どのようなリスクを孕んでいるのか分かります。

これらは投資先を決める上で非常に重要です。

ファンドによっては10銘柄で構成比率50%を超すものがあったり、一つの業種の企業ばかり固まったものがあって、どちらも比率が高いほど集中投資しているインデックスファンドになります。

このようなインデックスファンドは時流が良い時はリターンが高くなりやすいですが、その分リスクも大きいです。

知らないで投資すれば『インデックス投資って初心者でも簡単な投資法じゃないの?』、『分散したつもりが実はしてなかった!』ということになりかねないので、これを参考にインデックスファンドを選んでみてください。

それではいってみましょう♪

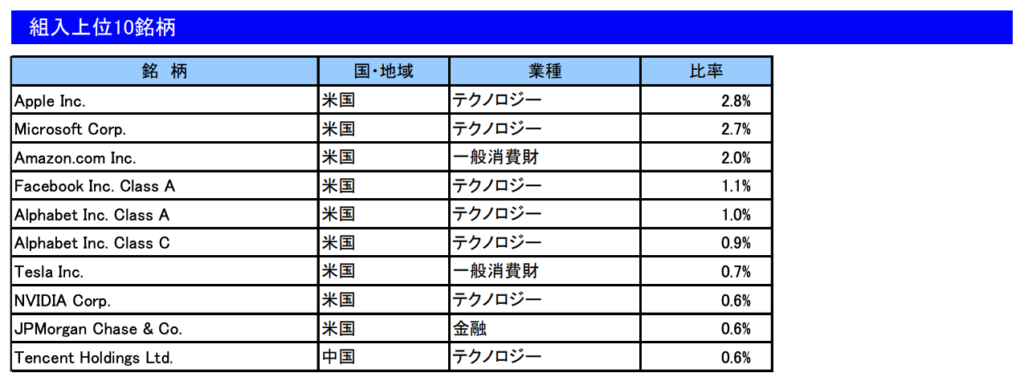

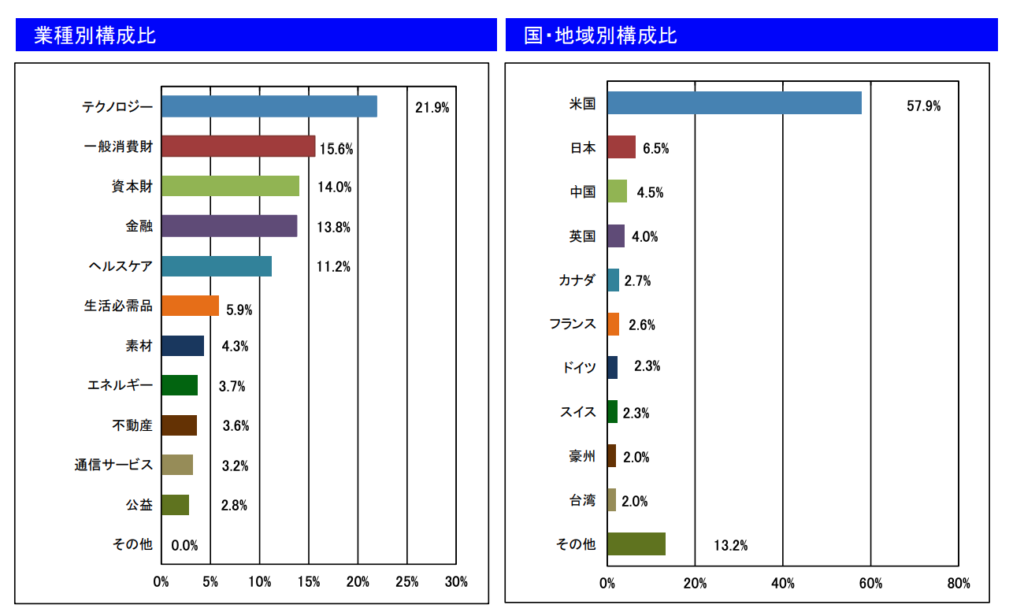

全世界株式インデックス

まずは『とりあえずこれ1本に投資すれば大丈夫』と言われる全世界株式インデックスです。

最も広く分散されたインデックスファンドですが、現在の構成上位10銘柄と構成比はこんな感じです(VTに投資する楽天・全世界株式インデックス・ファンドの2021年7月30日作成月次レポートを参照しています)

さすが広く分散されたインデックスファンドを謳うだけあって組入上位10銘柄の比率は全て足しても13.0%と低く、業種別構成比も最も高いテクノロジーセクターで21.9%なら十分低いでしょう。

唯一気になるのが国別構成比で米国が突出している点ですが、これは時価総額加重平均により決められるものなので仕方ないように思います。

アメリカが衰退すればアメリカ一強の国別構成比も変わりますしね。

もし気になるようでしたら追加で新興国株式インデックスを購入するなどして、トータルで米国比を下げるのが良いと思います。

先進国株式インデックス

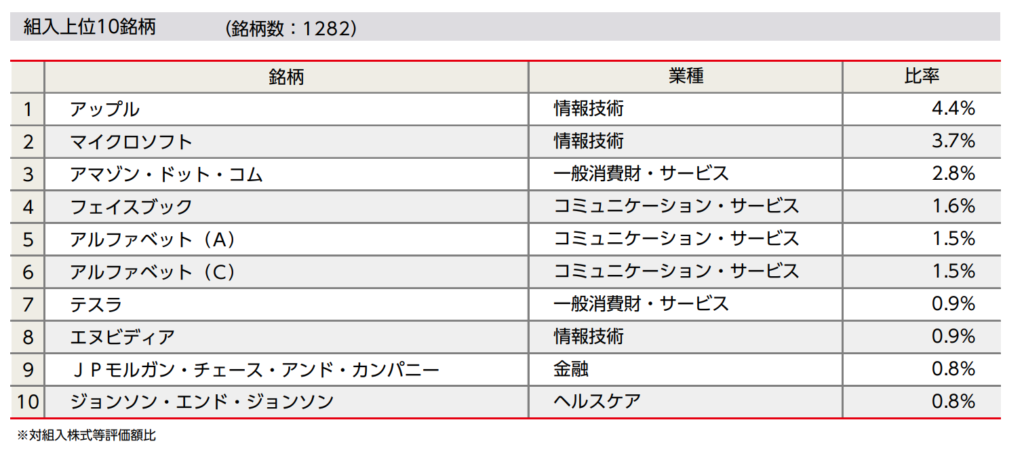

次は全世界株式インデックスに続く分散されたインデックスファンドと定評のある先進国株式インデックスです。

現在の構成上位10銘柄と構成比はこんな感じです(MSCIコクサイ・インデックスに連動するニッセイ外国株式インデックスファンドの2021年7月30日作成月次レポートを参照しています)

全世界株式インデックスほどではありませんが、かなり分散されています。

組入上位10銘柄の比率は全て足しても18.9%。

業種別構成比で最も高いテクノロジーセクターも23.0%と十分低いでしょう。

全世界株式インデックスよりも米国がより突出していますが、これも都度調整されるので問題ありません。

個人的には数十年後、先進国という枠組みが変わらないのか疑問がありますが。

例えば、中国やインドが今よりさらに発展して米国と並び立つ存在になったとしても、依然として先進国株式には組み入れないのか。

詳しい方がいればぜひ教えてください。

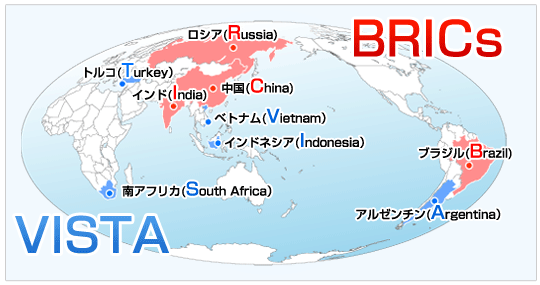

新興国株式インデックス

先進国株式インデックスの対をなす存在の新興国株式インデックスはどんな感じでしょうか。

最新の構成上位10銘柄と構成比はこんな感じです(MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動するeMAXIS Slim新興国株式インデックスの月次レポートと上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)のマンスリーレポートを参照しています)

組入上位10銘柄の比率は全て足しても24.9%。

業種別構成比はなにか一つが突出しているわけでもなく、全体的にかなりバランスが良いです。

投資国・地域であるケイマン諸島は租税回避地として利用されているだけであって、ここの国の企業が最も栄えているわけではありません。

事実ほとんどは中国の企業です。

これは中国企業の多くが数年前まで、外資からの出資を受けることを制限されていたためです。

そのため外資系企業から資金を調達するために、籍をケイマン諸島に置いて出資を受けていました。

なので新興国株式インデックスは中国の企業が最も多く占めてる(約35%)ので、中国政府の政策に大きく左右されます。

最近の中国株暴落は実際、政府による規制・締め付けが原因なので、このインデックスに投資する場合はそれを理解した上で行いましょう。

NYダウインデックス

次からは米国の株式インデックスになります。

まずは歴史あるNYダウです。

NYダウインデックスの最新の構成上位10銘柄と構成比はこんな感じです(ダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動するiFree NYダウ・インデックスの2021年7月30日作成月次レポートを参照しています)

組入上位10銘柄の比率は全て足して50.0%とやや多いですが、業種別構成比はバランスが良いと思います。

この点に関しては、時価総額加重平均ではないNYダウのメリットだと思います。

また世界中に展開する超一流企業ばかりに投資しているので、ある意味分散されているとも言えます。

そして過去の超長期のパフォーマンスで比較するとS&P500をアウトパフォームするリターンを叩き出している指数なので、気になる人はぜひ過去の検証記事をご覧ください。

S&P500インデックス

次はみんな大好きS&P500インデックスです。

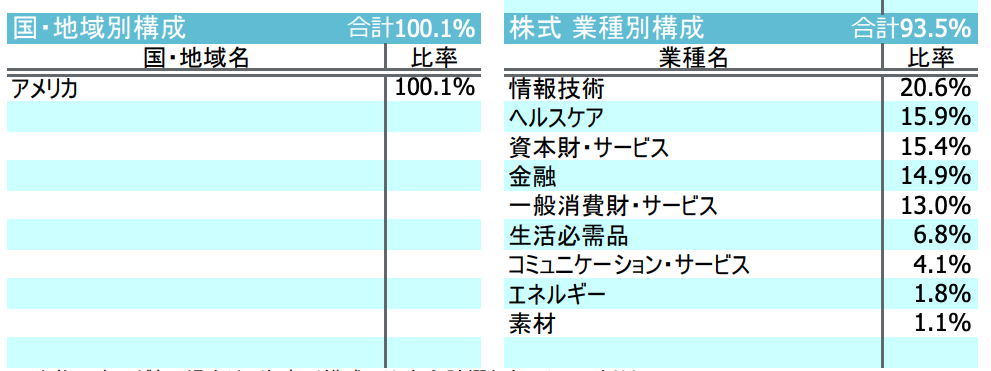

さてさて、どんな構成上位10銘柄と構成比なんでしょうか(S&P500指数に連動する1547 – 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の2021年7月30日作成月次レポートを参照しています)

組入上位10銘柄の比率は全て足して25.46%とNYダウと比べて偏りはないものの、業種別構成比はテクノロジーセクターが突出しています。

これをどう取るかは個人の好みですが、私は今はテック系の時代+時価総額荷重平均なんでしょうがないと考えますね。

これだけ比率が高いということは、それだけこの業種が伸びているということですから。

またS&P500も世界的大企業のかつ500社以上に投資しているので、分散力は勝っています。

なので私だったらNYダウよりS&P500かな〜

ナスダック100インデックス

最後はS&P500より高いリターンを出したい人に人気のナスダック100です。

私もメインの投資先ですよ!

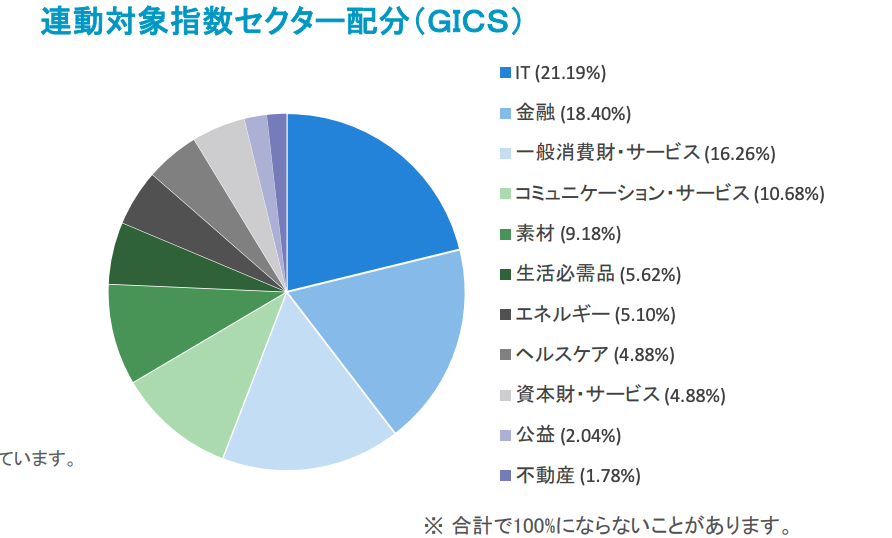

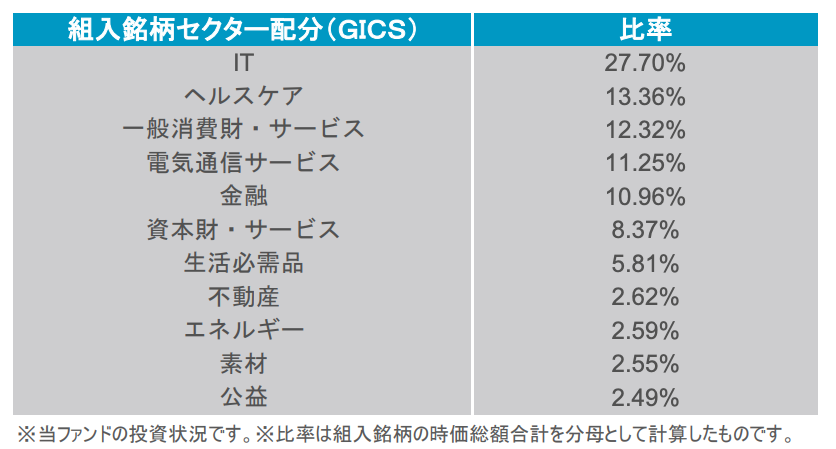

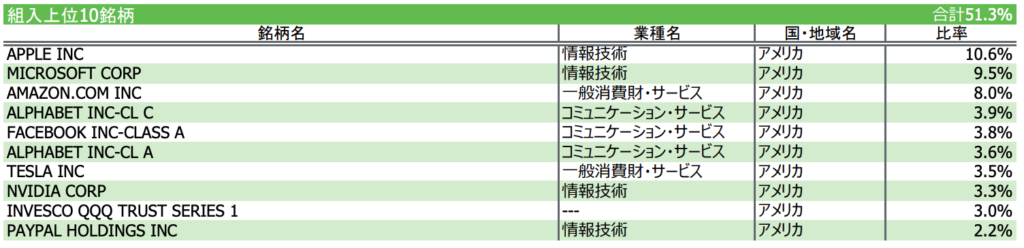

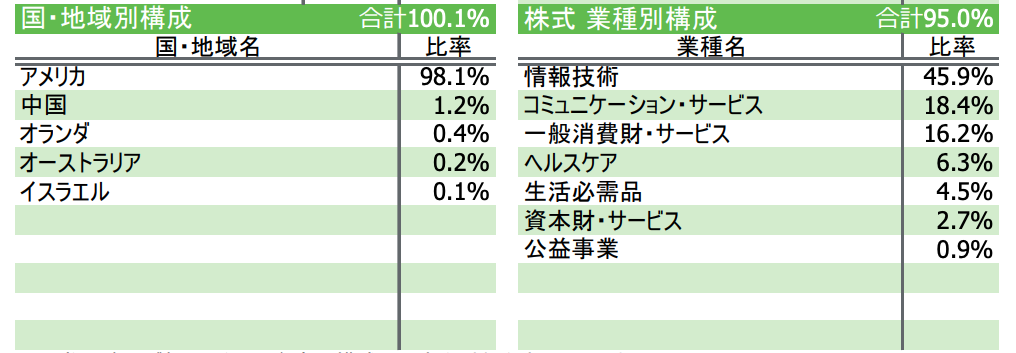

こちらが構成上位10銘柄と構成比です(ナスダック100指数に連動するiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの2021年7月30日作成月次レポートを参照しています)

やはり高いリターンを出せるだけあって、かなり尖った構成になっています。

組入上位10銘柄で51.3%と半分以上を占め、業種別構成比はテクノロジーセクターが45.9%とほぼ半分です。

なので分散力はこれまで紹介してきたものの中で最低レベルです。

しかしながら構成銘柄はどれも将来的な成長性に溢れ、新たなイノベーションを起こす可能性がある企業ばかりです。

実際ここ10年のリターンは凄まじく、これからもハイテク技術の活用が期待されるのでまだまだ発展途上と言えます。

運用期間が長く取れるのなら、投資資金の一部でも回してみることをオススメします。

まとめ

主要インデックスファンドの組入上位10銘柄と業種別構成比を比較してみました。

インデックス投資を行うなら、だいたいこの中に投資先があると思います。

それぞれの投資先によって特徴やリスクがあるので、自分が期待するリターンや目標額、リスク許容度、運用年数などに合わせて、それぞれのインデックスファンドに投資してみましょう。

独自に組み合わせて自分だけのポートフォリオを作成するのも面白いですよ♪

それではまた次回!

have a pandaful day

コメント

新興国が経済成長によって先進国に格上げされることは普通にあります(日本も昔は新興国でした)

全世界株式インデックスの組入比率で分かると思いますが、先進国・新興国の区分は株価の時価総額で決められる訳ではありません。

1人あたりの国民所得が関係していると聞いたことがありますが、定かではないです。

先進国株式インデックスのベンチマークとしてよく利用されているのは

・MSCIコクサイ・インデックス

・FTSEカイガイ・インデックス

の2つですが、この2つの指標間でも先進国として採用されている国には差があるので、今後中国が先進国に格上げされるか、また、それはいつなのかというのは非常に曖昧です。

ちなみに、私がこの記事中で最も好きなのはS&P500インデックスです。

詳細な情報ありがとうございます。

すごく勉強になりました!

私も一番好きなのはS&P500ですね。

資本主義の極地のような国の株価指数ですから、株主にとっては最も投資しやすい投資商品だと思います。